随着雨季的来临

又进入一年一度吃野生菌的好时节

菌子进入上市高峰

不少野生菌爱好者早就翘首以盼

不过

野生菌虽然美味

却也“暗藏杀机"

传说吃菌子要“三熟”:

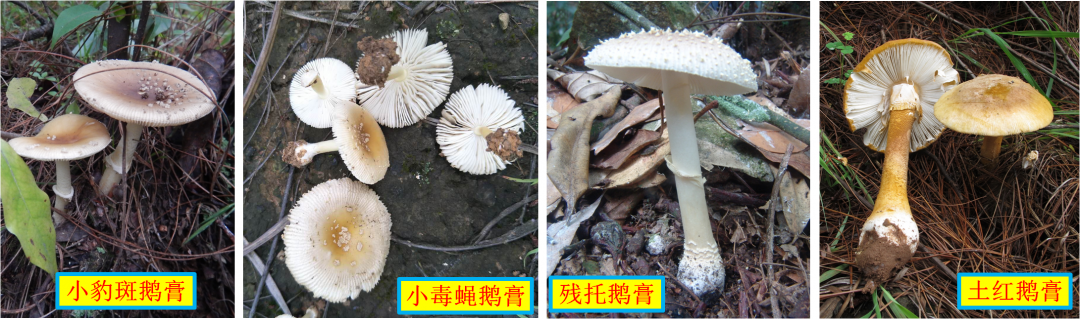

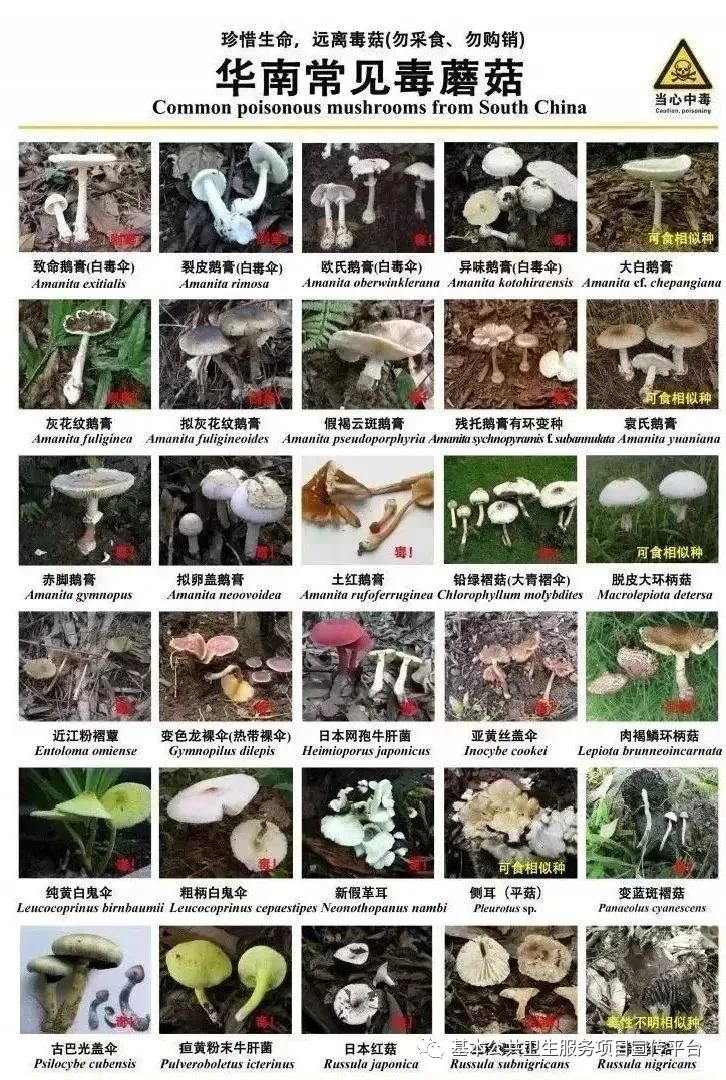

常见野生毒蘑菇种类

野生蘑菇种类繁多,

许多品种外观相似,

肉眼鉴别有毒和可食用品种十分困难。

记住下面这些

常见的野生毒蘑菇

一定一定不要采食!

如影随形的“蘑界” 杀手 ─ 青褶伞

在中国,造成中毒事件最多、最常见的毒蘑菇毫无疑问就是青褶伞(Chlorophyllum molybdites),俗称:大青褶伞,铅绿褶菇等。可引起严重的胃肠道症状,包含恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。

该种在中国主要集中分布于热带和亚热带地区,东北地区(黑龙江和内蒙古东部)偶有分布。青褶伞在我国不同地区一年四季均有分布,具体时间为3-12月份(惊蛰至大雪),集中出现在6-10月份(芒种至寒露)。青褶伞常生长于公园或小区草坪上,菜地里,路边草地、荒地,锯末堆上,甚至是垃圾堆旁,俨然成了离人群最近的毒蘑菇种类。

近年来,与青褶伞形态上极为相似且分布于热带和亚热带地区的变红青褶伞和球盖青褶伞也造成多起胃肠炎型中毒。同样需要引起关注!

谨防“蘑界的假羊肚菌” ─ 毒鹿花菌

毒鹿花菌(Gyromitra venenata)俗称:假羊肚菌。2020年3月,云南、贵州相继发生2起4人误食“野生羊肚菌”的中毒事件,除了导致胃肠道症状、神经症状外,还造成了较为严重的肝损害。研究发现这并不是真正的羊肚菌,与以往在湖南发现的一份标本一致,代表了一种以往从未被发现的、形态上与羊肚菌相似的鹿花菌属的新物种,为了警示大家,科学家们将这个新种命名为毒鹿花菌。

毒鹿花菌春季至初夏生于以壳斗科为主的阔叶林地上,单生或群生。最大的特征为菌盖部分(子囊盘)呈不规则脑形,红褐色、紫褐色或金褐色、咖啡色或褐黑色,幼时光滑,逐渐多褶皱,粗糙,边缘部分与菌柄基本不连接。而真正的山珍:羊肚菌的菌盖部分(子囊盘)呈现圆锥状至钝锥形,表面有许多凹坑,呈现羊肚状,边缘部分与菌柄连接为一体。

谨防童话里走来的美丽杀手─ 鹅膏

毒蝇鹅膏 (Amanita muscaria),学名:鹅膏,是小朋友们最熟悉的蘑菇!然而就是这样一个漂亮的蘑菇,竟然是毒蘑菇!!该种最明显的特征为:粉红色至红色或偶尔呈黄色的菌盖上长满了白色鳞片。该种目前发现于我国东北和西北地区,在华北北部偶有发现!

毒蝇鹅膏含有异噁唑衍生物毒素,可产生谷氨酰胺能神经毒性。中毒特征为:潜伏期短(数分钟至3小时)。最初表现为困倦,随后进入狂躁期,表现为类似幻觉的视觉错乱、举止怪异、焦躁不安、兴奋、方向感丧失、人格解体和精神错乱等,有些患者还会出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、皮疹、出汗、共济失调、运动性抑郁、头晕、瞳孔放大、肌阵挛、肌颤、反射减退、昏迷、抽搐(尤其是儿童)等,这一阶段可持续48小时,最后进入困倦期。有些病人会很快进入昏迷状态并伴有抽搐,严重中毒甚至可以导致死亡!!

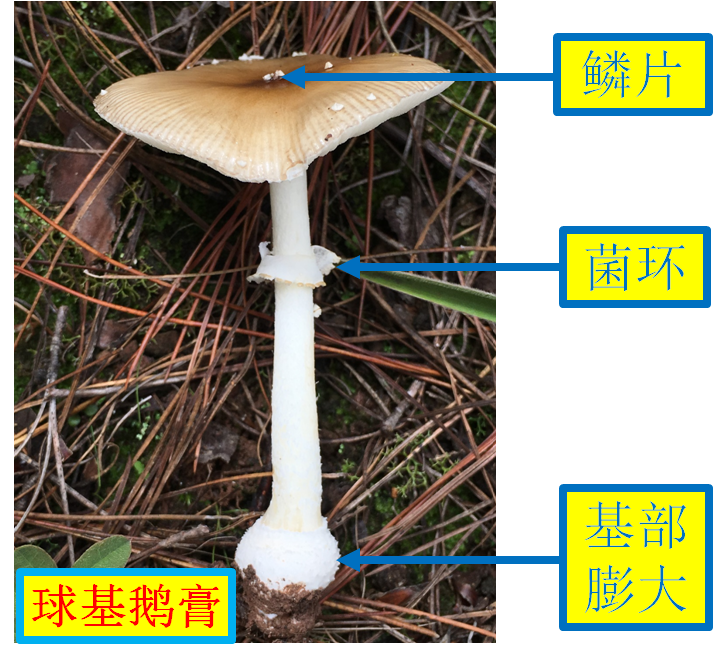

在中国,尤其是我国南方广大地区还有多种鹅膏具有和毒蝇鹅膏类似的毒性,每年造成数十起中毒事件!!!它们都具有相似的外观:菌盖被鳞片,菌柄具菌环,基部膨大。

谨防“蘑界金牌杀手” ─ 黄盖鹅膏

黄盖鹅膏(Amanita subjunquillea S. Imai)俗称“黄罗伞”,是我国著名的造成急性肝损害的剧毒蘑菇之一。

黄盖鹅膏生于以壳斗科为主的林地上。最大的特征为 “头戴金盔(黄色菌盖),身披金甲(黄白色菌柄),腰系白裙(菌环),足蹬战靴(菌托)”。黄盖鹅膏偶尔也会出现灰白色的“银盔杀手” !

黄盖鹅膏分布于我国东北、华北、西北、西南、华中和华东地区,出现在夏秋季(6月中旬-10月上旬),整体呈现从南到北的趋势。

对于“蘑界”来说,黄盖鹅膏是对付人类的“黄金圣斗士”,但对人类,他却是名副其实的“金牌杀手”,让我们“珍爱生命,远离毒菇!”

*来源:中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所、北京林业大学生态与自然保护学院微生物所

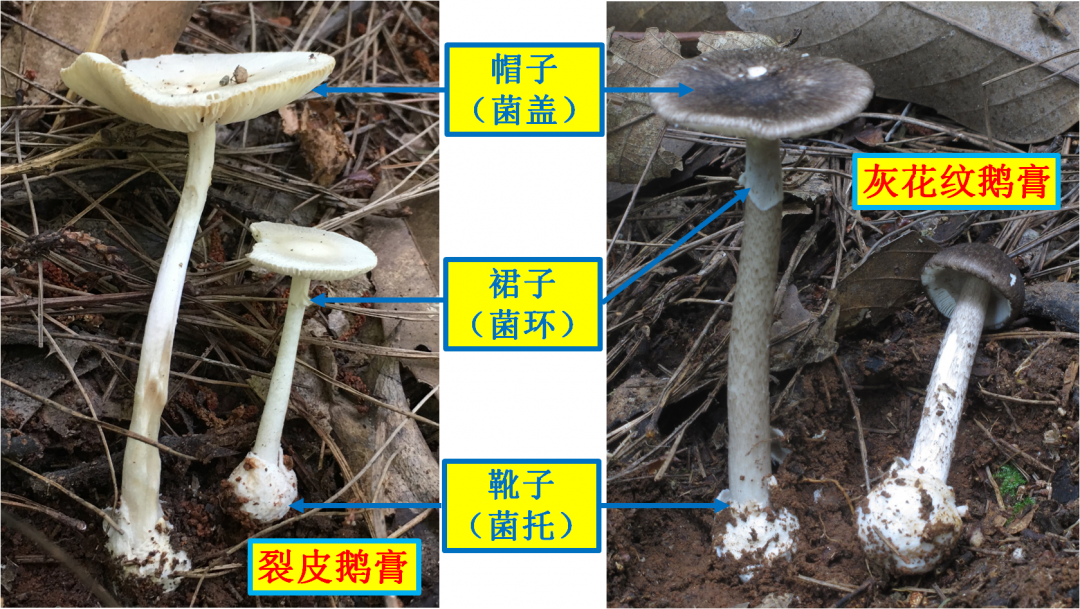

谨防“蘑界”黑白双煞 ─ 灰花纹鹅膏和裂皮鹅膏

灰花纹鹅膏(Amanita fuliginea)和裂皮鹅膏(Amanita rimosa)是广泛分布于我国南方地区并且经常成双成对出现在同一片阔叶树或者针阔混交林的剧毒蘑菇。因其一黑一白而被称为“蘑界”的“黑白双煞”。近30年来,这两个剧毒蘑菇在我国造成至少超过100人死亡!!!

这两个黑白分明、小个头的剧毒蘑菇具有和其他剧毒鹅膏一样的特征“头上带帽(菌盖),腰间系裙(菌环),脚上穿靴(菌托)”

这两种可以造成急性肝损害的剧毒蘑菇广泛分布于我国华中、华东、华南和西南地区,其中湖南、湖北、浙江、贵州等省份是该种危害最为严重的地区,生长时间为5月中下旬至7月底,偶尔可持续至9月。

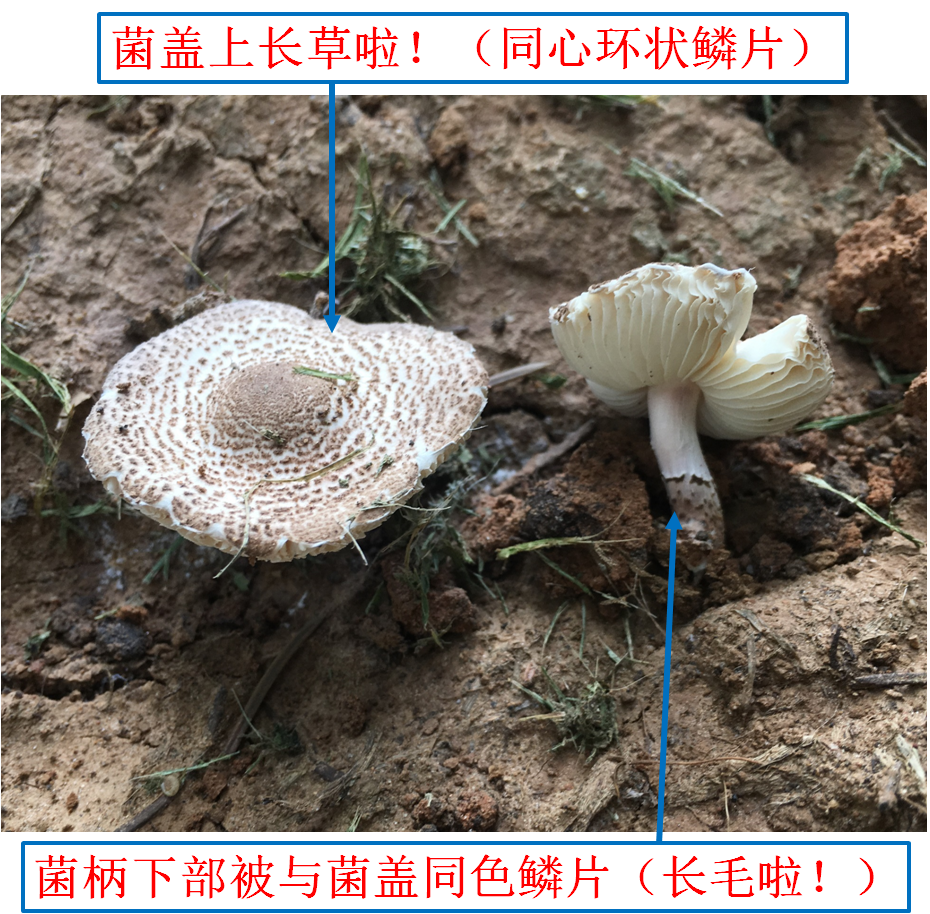

谨防小个子大“蘑”王 ─ 肉褐鳞环柄菇

肉褐鳞环柄菇(Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín),俗称肉褐鳞小伞、肉褐鳞小菇,是我国北方最为常见的剧毒蘑菇之一。该种含有鹅膏毒素,与剧毒的鹅膏一样可以造成急性肝损害,但是个头明显比鹅膏小很多,是个名副其实的“小个子大蘑王”。

肉褐鳞环柄菇生长在针叶树林地上,以松树最为常见,在云杉、冷杉等树下也有发现,偶尔生于枣树或其他阔叶树下。最大的特征就是:“小个子,头长草(鳞片),腿长毛(鳞片)松杉树下常见到!”

肉褐鳞环柄菇广泛分布于我国东北、华北西北(吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南北京、天津、山东、山西、甘肃、宁夏、新疆等),近年来在华中、华东和西南等地(湖南、上海、江苏、浙江、贵州等)也有发现。分布时间为4月下旬至9月中旬,如湖南2019年4月下旬就发生误食该种的中毒事件,而在我国北方广大地区一般要等到7-9月份才能发现该种!

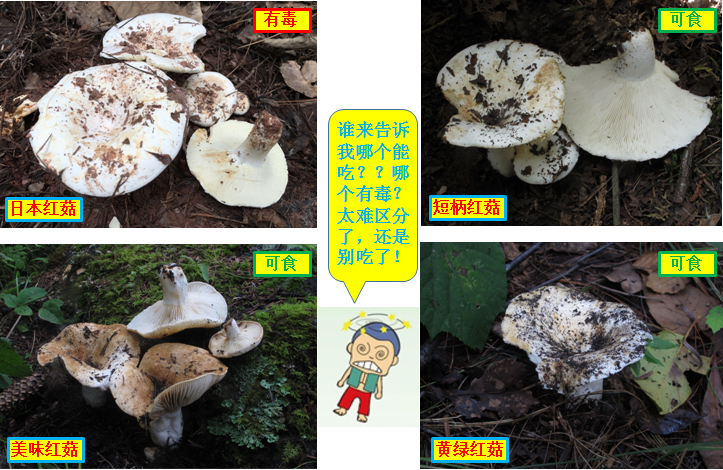

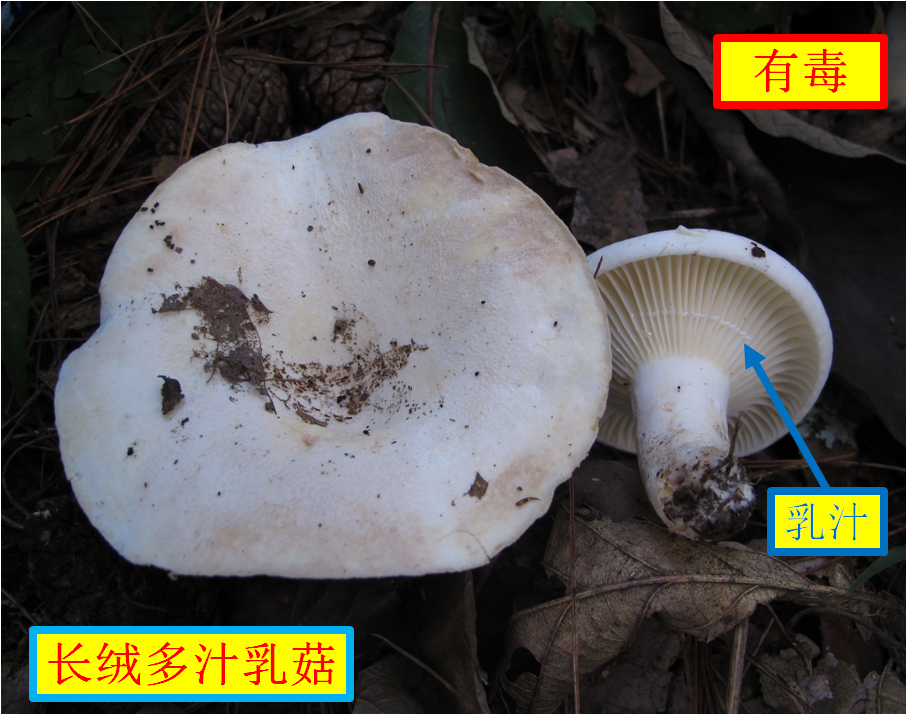

谨防白色恶“蘑”─ 日本红菇和多汁乳菇

日本红菇(Russula japonica),一种广泛分布于我国华中、华东、华南和西南地区的白色蘑菇,近5年来造成超过100人中毒,成为蘑菇中毒中最为常见的毒蘑菇种类之一!该种可以导致严重的胃肠炎型中毒!!!

辣味多汁乳菇(Lactifluus piperatus)和长绒多汁乳菇(Lactifluus pilosus)等多汁乳菇属蘑菇,与日本红菇类似,也是白色的可以导致胃肠炎型中毒的毒蘑菇,分布于我国华中、华东、华南和西南等地区。近年来在我国引起多起中毒事件。此类多汁乳菇与日本红菇的主要区别是受伤后流出大量白色乳汁,味道辛辣至极辣!

谨防火炭菌中毒─ 亚稀褶红菇

亚稀褶红菇(Russula subnigricans),一种广泛分布于我国华东、华中、华南、西南和华北南部地区的灰色至灰黑色的剧毒蘑菇。由于该种伤后或者干后会变得像火炭一样黑,因此与可以食用的稀褶红菇(Russula nigricans)和密褶红菇(Russula densifolia)被老百姓统称为“火炭菌”。该种可导致横纹肌溶解,是我国引起蘑菇中毒死亡的主要剧毒蘑菇之一。近年来,该种在我国造成几十人死亡,病死率甚至可以超过50%。

亚稀褶红菇6-9月份生于阔叶树、针叶树或针阔混交林地上。该种与稀褶红菇和密褶红菇受伤后均先变为红色,后变为黑色。完全干燥后稀褶红菇和密褶红菇完全变为黑色,而亚稀褶红菇至少部分菌褶不会变为黑色。

亚稀褶红菇中毒潜伏期短,一般10分钟-2小时。早期表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状。重症病人在胃肠炎期后会发展为横纹肌溶解,肌酸激酶(CK)急剧上升,通常高达数万。出现肌痛、乏力、胸闷、心悸、呼吸急促困难,有些病人出现酱油色尿(肌红蛋白尿),少尿、无尿,甚至导致急性肾衰竭。严重者最后因多器官功能衰竭而死亡。

早期催吐、洗胃等毒素清除方法和对严重者及时的血液透析被证实对救治有效。

蘑菇中毒常见临床表现

毒蘑菇中毒根据临床表现主要分为8种类型:胃肠炎型、急性肝损害型、神经精神型、溶血型、光敏性皮炎型、急性肾损害型、横纹肌溶解型和混合型。

胃肠炎型蘑菇中毒在毒蘑菇中毒案例中占大多数,潜伏期10分钟到2小时,以剧烈的恶心、呕吐、腹痛、腹泻等胃肠道症状为主,预后较好,但严重腹泻易致脱水、电解质紊乱、休克、昏迷,甚至死亡情况发生。

急性肝损害型蘑菇中毒潜伏期在6~30小时之间,病例早期先出现腹痛、腹泻或呕吐等消化道不适症状,消化道症状好转后有1~2天的“假愈期”,之后出现明显肝功能损伤,少数患者可伴有心脏和肾脏等多脏器损害。病情严重者可因暴发性肝功能衰竭和/或呼吸循环衰竭死亡。此型是我国毒蘑菇中毒死亡率最高的类型,导致此型中毒的蘑菇品种类型主要为鹅膏属的一些剧毒种类,还包含环柄菇属和盔孢伞属的一些种类,常见的致命白毒伞属于此类。

神经精神型蘑菇中毒在毒蕈中毒事件中也占较大比例,潜伏期约10分钟到6小时,以兴奋、狂躁、幻视、幻听等精神症状为主要表现,同时可伴腹痛、腹泻或呕吐等消化道和瞳孔缩小、多汗、唾液增多、流泪、嗜睡甚至昏迷等神经系统症状,此类中毒一般预后良好。

溶血型蘑菇中毒潜伏期一般为30分钟到3小时,出现恶心、呕吐、腹泻、血红蛋白尿、贫血等症状,严重者导致急性肾衰竭、休克、急性呼吸衰竭等并发症,可致死。光敏性皮炎型蘑菇中毒的潜伏期为24~48小时,表现为皮肤红肿、疱疹,且有日光照射后症状加重表现,毒性成分可能为卟啉类光敏型物质,一般预后良好。

急性肾衰竭型蘑菇中毒近似急性肝损害型中毒,但其主要靶器官为肾脏,出现少尿或无尿,肾功能损害比肝功能损害更严重。横纹肌溶解型蘑菇中毒的潜伏期在15分钟到2小时,早期表现为恶心、呕吐、腹泻、腹痛等消化道症状,6~12小时后出现酱油色尿、肌肉疼痛、肢体无力等横纹肌溶解症状,严重者可导致多器官衰竭,甚至死亡。

发现野生毒蘑菇中毒后应在中毒者神志清楚的情况下尽快催吐:可用手指抠咽部或用器具压迫舌根部即可引起呕吐,辅以大量饮用凉白开水等流质食物、液体饮料,再反复多次催吐,尽量把胃内食物呕吐出来,以减少毒素吸收。

然后立即转运就医:中毒后立刻到正规医院救治,最好携带剩余蘑菇样品,以备鉴定蘑菇的种类,确定有效的治疗措施和判断预后。

既然采食野生植物有中毒的风险,

为什么还是有人要吃呢?

根据我们近几年的监测发现,吃的人大多有以下心理:

依靠经验型

“这个我吃过,没有问题”“谁谁昨天就吃过,他还好好地”“你看上面还有小虫子吃过的印子,这个可以吃”……你是不是也有过这些想法?但是很多野生蘑菇和野菜中有毒品种和无毒品种的长相大同小异,可能仅仅是有没有绒毛、褶皱向哪个方向长的这种细微的差距,毒性就天差地别了。

好奇心旺盛型

“这个没见过,试试看能不能吃”“就吃一口应不会有事”……在看到不认识的植物时,你是不是也产生过这种想法?但就一口也有可能出事。今年襄阳市一位村民在挖到一个不明植物的根茎后,出于好奇,仅仅尝了一口,就把自己送进了ICU。

分不清野生和家养型

“这个是我在自家地里挖的,不是野生的”“这是我在家里摘的,当然是家养的”……你是不是也认为只要是长在家里或自家地里的就不是野生的?这种想法是错误的,只有人工种植的才能算家养的。自然生长的,不论是长在山林、公园,还是长在田埂、家里,都属于野生的。

每年雨季过后,气候温暖潮湿,是毒蘑菇中毒的高发季节,虽然关于毒蘑菇中毒的警示一直有发布,但野生毒蘑菇导致的中毒事件仍时有发生。

再次提醒!

为了避免毒蘑菇中毒

在此提醒广大民众

不摘、不买、不卖、不食野生蘑菇

鉴别野生毒蘑菇是否有毒,目前没有简单易行的鉴别方法,预防毒蘑菇中毒的根本办法就是不要采食野生蘑菇,以免发生意外,危害身体健康甚至生命安全。

注意勿在路边摊贩购买蘑菇,即使在正规市场,也不能放松警惕,加强辨识,分清野生和种植种类;不得将采集的野生蘑菇放到集市公开售卖。

为避免毒蘑菇中毒事件发生,家庭要慎食野生蘑菇。集体聚餐、餐饮服务、民俗旅游等不要加工食用野生蘑菇。